| 別章【三三入り】 |

更新日/2020(平成31、5.1栄和改元/栄和2).1.22日

| 【星&三3入り】 | |||||||||

|

|||||||||

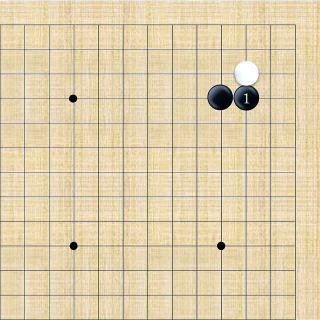

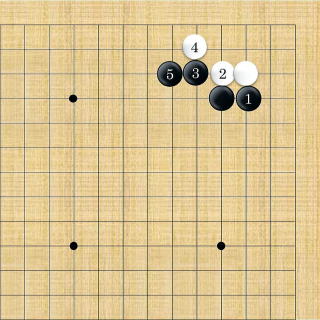

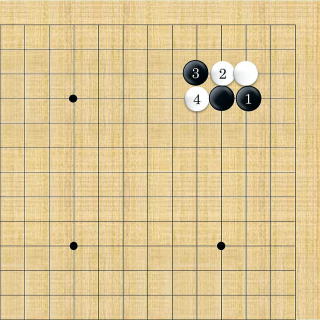

| (1−5) | |||||||||

| 星に対する三3入りの手である。単騎で三3入りの例は考えにくい。実際には相手が星−ヒラキの形の時に入り込むケースが多い。よって、そのそれぞれの項の応酬とセットで習熟しておく必要がある。応じ手として、A(押え下がり)、B()、C()がある。 | |||||||||

|

|||||||||

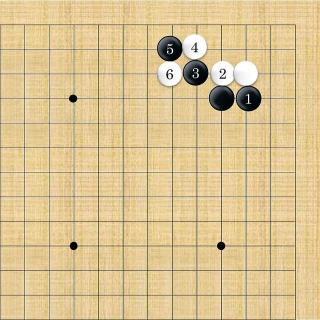

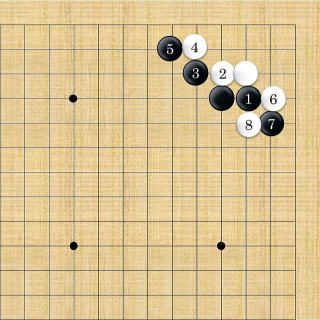

| 序盤早々の三々戦術ー基本編(1) | |||||||||

| 序盤早々の三々戦術ー基本編(4) | |||||||||

| 序盤早々の三々戦術ー基本編(5) |

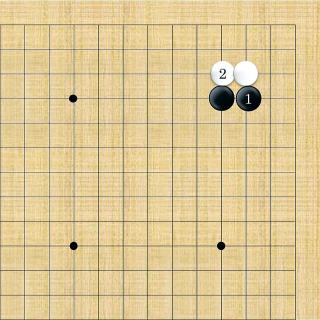

| 前図のA(押え下がり)選択 | |||||||||

|

|||||||||

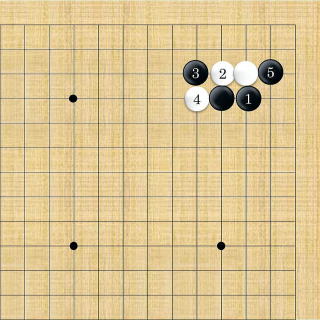

| (1−5−1) | |||||||||

| 星&三3入りに対し隅閉じ込め押えの手である。応じ手として、A(ハイ)、B()、C()がある。 | |||||||||

|

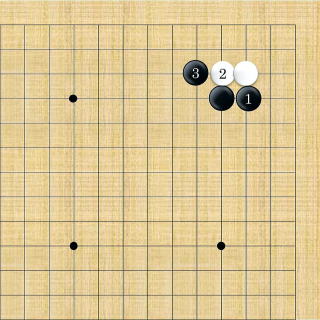

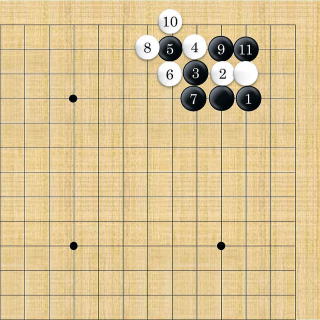

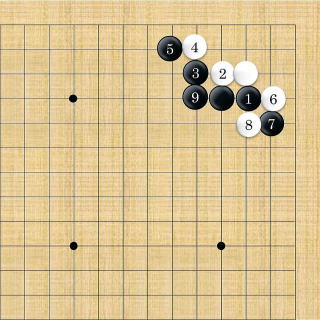

| 前図のA(ハイ)選択 | ||||||

|

||||||

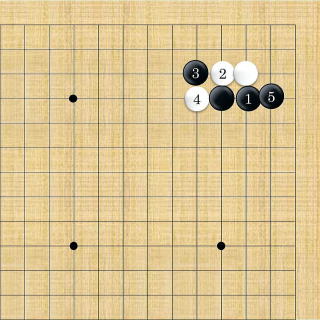

| (1−5−11) | ||||||

| ハイ。応じ手として、A(ハネ)、B()、C()がある。 | ||||||

|

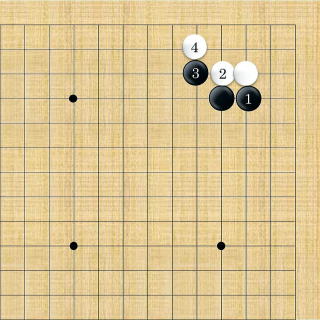

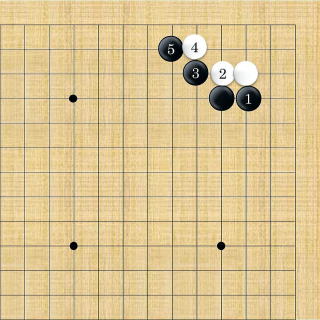

| 前図のA(ハネ)選択 | ||||||

|

||||||

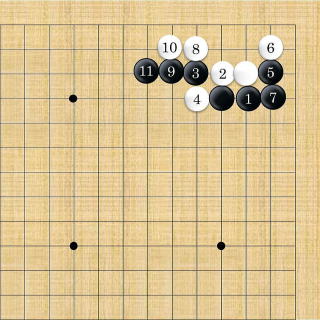

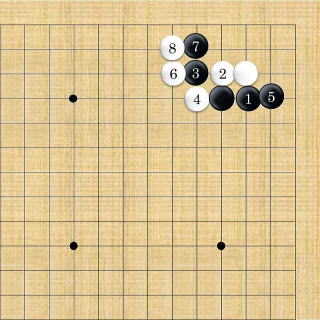

| (1−5−111) | ||||||

| ハネ。応じ手として、A(下ハネ)、B(キリ)、C()がある。 | ||||||

|

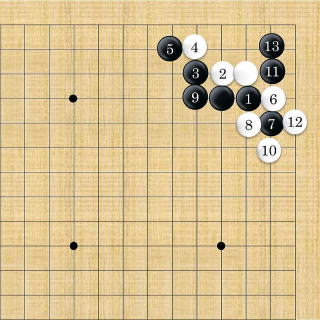

| 前図のA(下ハネ)選択 | ||||||

|

||||||

| (1−5−1111) | ||||||

| 下ハネ。応じ手として、A(ハネ)、B(二段バネ)、C()がある。 | ||||||

|

| 前図のA(ノビ)選択 |

|

| (1−5−11111) |

| ノビ。 |

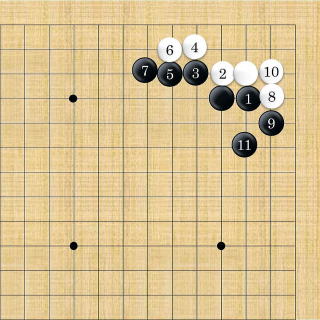

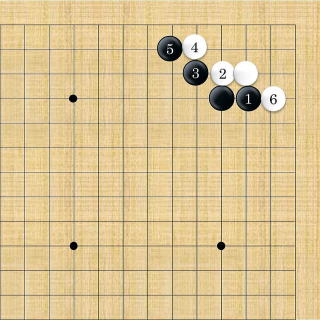

| 指了図 | |

|

|

| (1−5−11111) | |

| 指了図 | |

|

黒は隅の陣地を白に取られたが、上辺から中央に発展しそうな厚みを作っている。隅を白に取られたことは気にせずにこの厚みを活かすことで帳尻が合っている。 |

|

| 前図のB(二段バネ)選択 | ||||||

|

||||||

| (1−5−11112) | ||||||

| 二段バネ。応じ手として、A()、B(逆ハネ)、C()がある。 | ||||||

|

| 前図のA(当たり)選択 |

|

| (1−5−111121) |

| 二段バネ。 |

| 指了図 | |

|

|

| (1−5−111121) | |

| 指了図。黒が二段バネをした場合、白は二段バネの方の石を取り、黒が隅の地を確保する分かれとなる。 |

|

| 前図のB(逆ハネ)選択 |

|

| (1−5−111122) |

| 逆バネ。 |

| (次の着手) 押え&キリ選択 |

|

| (1−5−1111221) |

| 押え&キリ。 |

| (次の着手) ツギ |

|

| (1−5−1111221) |

| ツギ。 |

| 指了図 | |

|

|

| (1−5−1111221) | |

| 指了図。前図の黒5に対する白7を右辺のハネに変える手。白が右辺を重視した時の打ち方である。 |

| 前図のB(キリ)選択 | ||||||

|

||||||

| (1−5−1112) | ||||||

| キリ。白の無理な手である。どう咎めるかが問われている。 応じ手として、A(下ハネ)、B(悪手の下がり)、C()がある。 |

||||||

|

| 前図のA(下ハネ)選択 |

|

| (1−5−11121) |

| 下ハネ。ハネが正しい手である。 |

| 指了図 |

|

| (1−5−111211) |

| 指了図。白は下ハイを余儀なくされ黒の外勢が鉄壁になる。 |

| 前図のB(悪手の下がり)選択 |

|

| (1−5−11122) |

| 下がり。下がりは悪手である。 |

| 指了図 |

|

| (1−5−111221) |

| Bの白は、当てからの連打で逃げた黒石を取ることができる。 |

| 【三々入り対処法】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

三々入りは第一級の寄せであり、時に攻めの手でもある。どの時点で打ち込むのか、あるいは守るのか、勝敗の行方をも左右する。ここでは三々入りに対しての対処法を確認する。押さえる方向は二つしかない。どちらから押え、どういう形にするのかが問われている。

|

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)