| 大ケイマハサミ定石 |

| 大ゲイマハサミ | |||||||||

|

|||||||||

| (1−4−5) | |||||||||

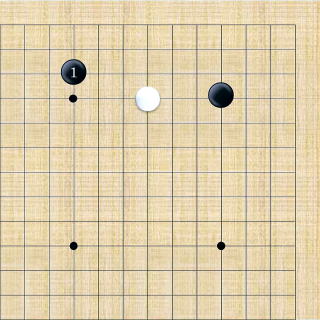

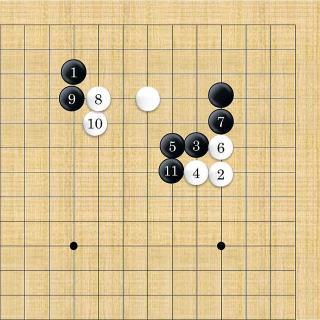

| 星&二間高ガカリに対する大ゲイマハサミの形。これを「元図」とする。 応じ手として、A(小ゲイマ両がかり)、B(1間高がかりの両がかり)、C(2間高がかりの両がかり)が考えられる。 |

|||||||||

|

| 元図のA(小ゲイマ両がかり)選択 |

|

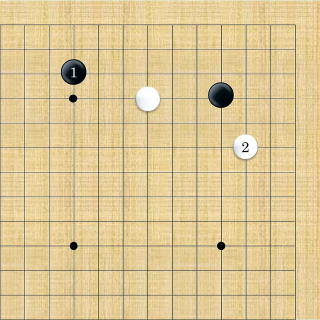

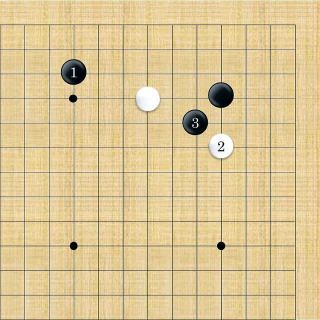

| (1−4−51) |

| 小ゲイマ両がかり。小ゲイマに両ガカリするのが最も多い。 |

| (次の着手) ツケノビ定石 |

|

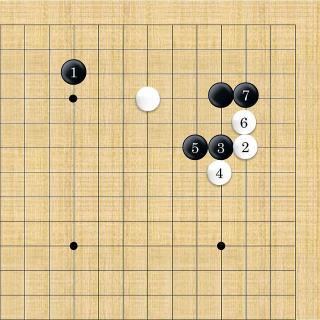

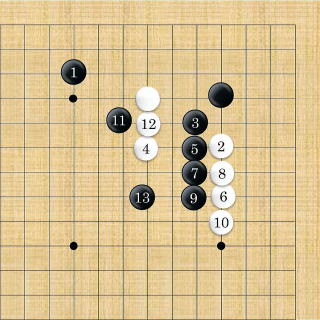

| (1−4−511) |

| ツケノビ定石。この後は特に定型はなく,局面に応じた戦いである。 |

| 元図のB(1間高がかりの両がかり)選択 | ||||||

|

||||||

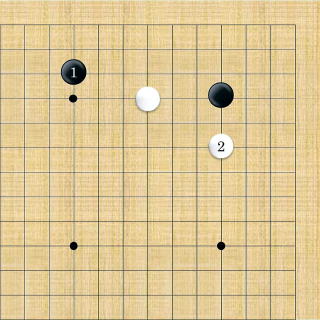

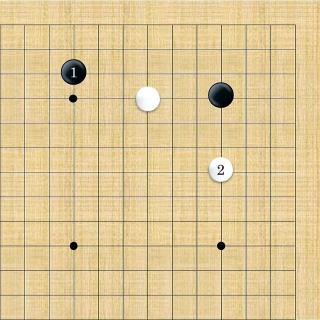

| (1−4−52) | ||||||

| 1間高がかりの両がかり。応じ手として、A(コスミ)、B(小ゲイマ)、C()が考えられる。 | ||||||

|

| 上図のA(コスミ)選択 |

|

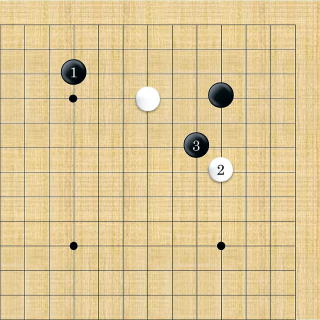

| コスミ。黒はコスミから進出するのが自然である。 |

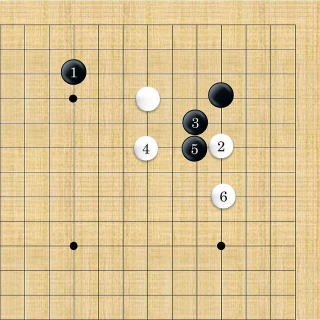

| (1−4−521) |

| (次の着手) ノビ&1間トビ |

|

| (1−4−5211) |

| ノビ&1間トビ。 |

| (次の着手) ノビ |

|

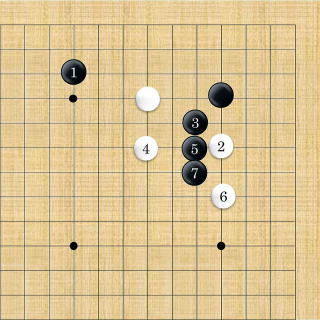

| (1−4−52111) |

| ノビ。 |

| (次の着手) |

|

| (1−4−521111) |

| 白4と大きく包囲する。 |

| 指了図 |

|

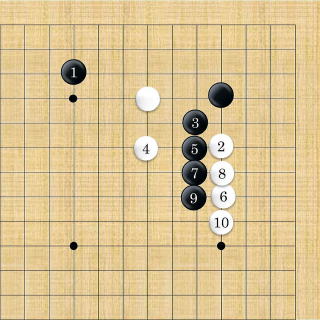

| (1−4−5211111) |

| 黒は5と分断して進出する。 |

| 元図のC(2間高がかりの両がかり)選択 | ||||||

|

||||||

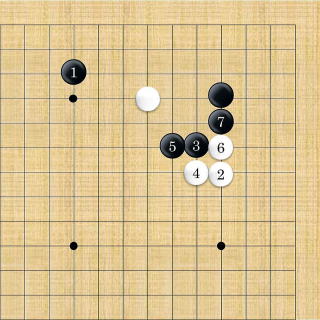

| (1−4−53) | ||||||

| 2間高がかりの両がかり。応じ手として、A(小ケイマ)、B()、C()が考えられる。 | ||||||

|

| 上図のA(小ケイマ)選択 |

|

| (1−4−531) |

| 小ケイマ。黒は分断して進出する。 |

| (次の着手) |

|

| (1−4−5311) |

| 指了図 |

|

| (1−4−53111) |

| 白は両方をサバくのに忙しい。黒は裂いていけば互角以上の戦いとなる。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)