| 棋道訓、囲碁十訣、囲碁十章、囲碁名言 |

更新日/2024(平成31、5.1栄和改元/栄和6).3.16日

| (囲碁吉のショートメッセージ) |

| ここで、「囲碁十訣、囲碁十章、囲碁名言」を確認しておく。これを単に字面で覚えるのではなく、性根に染み込ませ、遺伝子レベルで獲得せねばならない。故に一朝一夕ではできない。日々の精進の賜物である。このことを言い添えておく。「囲碁十訣と死活問題 その1」その他を参照する。 2017(平成29).12.7日 囲碁吉拝 |

![]()

| 【王積薪の「囲碁十訣」(じっけつ)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 中国の唐の時代の囲碁の名手・王積薪の「囲碁十訣(じっけつ)」(北宋の劉仲甫がまとめたといわれているが正確なところは不詳)は次の通り。明治時代の石谷広策5段が天保時代の名手・第14世本因坊・秀和の跡目の秀策の棋譜百局を選んで編集した全四巻からなる碁書「敲玉余韻」(1900年刊)の序文に秀策直筆の「囲碁十訣」が載せられている。 この「囲碁十訣」を念頭に碁が打てるようになれば一流の棋士足りえるだろう。まことに味わい深い箴言(しんげん)である。但し、この箴言に応答するのに、それに相応しい棋力が要るようである。囲碁吉は今頃になってはじめて噛み締めるようになった。毎局毎局反省の身ではあるけれども。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| 【囲碁の街道一の名手を目指そう】 |

| 囲碁の真髄は街道一の名手になり、仕事に人生に生かすことにある。王積薪の「囲碁十訣(じっけつ)」は、その為の十戒を記していると解したい。問題は「棋理とは何か」である。思うに、「局面の時宜に適った石運び」を云うのではなかろうか。結果的にそれは「石の効率が能(よ)い形」になっている。よって、「棋理に明るくなること、棋理に適う手を見つけること」が歩むべき街道筋になる。自らはそういう手を打ち、「相手が棋理に反した手、ウソ手、粗野手、暴力手で向かって来たとき、これを上手に咎めるのも棋理」と云うことになる。「これらの総合対応能力を棋力と云う」のではあるまいか。 補言すれば、無理と有理の識別である。これを一概に述べることはできない。個々の具体的な局面で識別する以外にない。敢えて言えば、有理とは「棋理に即応した石運び、その流れ」、無理とは「棋理に反する流れ、その運び」と云うことになろうか。 囲碁のこういう金言を通して人の生活を導き照らすことができる。例えば、「街道一の名手を目指す」は「街道一の仕事名人」、「街道一の生き方名人」と言い換えることが可能で、その練磨に向かうことがカンテラになる。「無理が一番イケナイ。急(せ)いてもイケナイ」は人生にもそのまま当てはまる御教えになる。こうして、囲碁将棋の「棋理と無理」の分別は幅広く他の分野にも応用できることになる。ここに囲碁将棋の社会的有用さがあり、これが認められているからこそ歴史的に愛好され続けているという構図ではなかろうか。 |

| 第1則/「不得貪勝」 | |

| 「貪(むさぼ)りは勝ちを得ず」。 (「不得」(えず)は「不可」(べからず)と同じ意) |

|

| 第1則を解析する。「貪(むさぼ)りは勝ちを得ず」の「貪(むさぼ)り」とは相乗状態の欲を云う。「欲の相乗」とは、欲深(よくぶか)、深追い、無謀の稼ぎ過ぎ、働き過ぎ、せらい過ぎ、打ち過ぎ、広げ過ぎ、薄い観音開き受け等々を事例とする「欲ボケ」と云う意味であろう。 何故に「貪(むさぼ)り」が良くないのか。「ええとこ取り、自分だけ得するはダメ」と云うことでもある。「ええとこ取り」、「自分だけ得」が「貪りの道」になる。それは囲碁に限らず人の生活にも云える。「まずは身の守り優先」と心得、致命の傷箇所を守ることで貪りでない証を立て、然る後に「力を溜め狙いを決行」するなり、真綿の首絞め的に追うなり、要所に打つなり自在に打てば良い。これを仮に「貪れば勝ちを得ずのコツ」と命名しておく。 「貪(むさぼ)り」の具体的事案は、一カ所で稼いだ挙句に更に調子の悪乗りで稼ごうとする場合、絡んだ相手の弱い石団のどれもこれも取ろうとする場合、全ての局所(部分)で譲ることをせず一人儲けで稼ごうとする場合の三通りが考えられる。その結果、「欲股が裂けて身の破滅を招き、せっかくの好局を落とす」ことになる。こういう経験則的な戒めと解する。これらは全て棋理に反している。してみれば、それらの対句は「足りることを知る打ち回し」ということになるのだろうか。 この戒めが囲碁十訣(じっけつ)第一要諦であることに留意して味わうべきであろう。こうして、囲碁では「貪り」を制することが一等肝要と云うことになる。 実際には「貪(むさぼ)り」かどうかの認定の加減が難しい。しかし、これに精通せねばならない。攻めでも守りでも「貪り」がつきものであり、落とし穴にはまり易く危険であることを知るべしである。 |

|

| 「貪り」の対は「割り切り」ではなかろうか。よって、「貪(むさぼ)りは勝ちを得ず」を言い換えれば「割り切り分別が大事。その割り切り方が棋力」と云うことになる。確かにこの「割り切り分別」は碁でも仕事でも処世においても大事と思われる。 | |

| この戒めは、石の着手如何ばかりではなく石運びの調子にも通用する。例えば、「攻め急ぎ、決め急ぎ」も貪(むさぼ)りである。攻め加減の良い時に手を戻す等、間を置いてゆっくり攻めて間に合っているのに更なる攻めに向かい、反撃されて攻守逆転の目に遭うことがあるが、「攻め急ぎ、決め急ぎ」の咎めである。攻め幅を慎重に考慮し、戦いに有利な適宜な好点を見出し、その陣形を整え、総合的に攻め合い有利の情況を維持し続け、局面を次第に狭めて行くのが良い。文字にしたり口で言うのは容易いけれど----。 | |

| 例えば「脇を締める、脇が甘い」。相撲用語と通字ている。優勢な局面を手繰(たぐ)り寄せたなら、この流れを上手に維持することを心掛けねばならない。但し、これは縮(ちぢ)こまることではない。このことに留意を要する。以降、貪ることなく優勢な陣形を能くしながら打ち進めることが肝要である。この流れでは決めに掛かる必要はない。この構えを「脇を締める」と云う。この逆を「脇が甘い」と云う。上達するほどに脇が締まっており逆は逆である。 | |

| 例えば「打ち過ぎ」。序盤に或る箇所で優位な分かれとなると、相手を甘く見てか、それまで上手く行った流れにブリがつき更なる稼ぎに向かうことがある。これが「打ち過ぎ」となることが多い。頃合に傷口を逆襲され、攻守逆転で泣きを見ることがある。「いったん止まれの観点」からの一休み検討が大事である。 | |

| 例えば「手戻り(芯入れ)する、せず」。厚み模様を形成している時に頃合に芯を入れることが必要なところ更に広げるのも然り。この「広げ過ぎ」が災いし、芯の辺りの好点に打ち込まれて泣きを見ることがある。 | |

| 例えば「利かしに対する不用意な反発」。攻め合いの際、攻め合いで勝っているのに、相手の誘い罠(わな)的な利かしに不用意に反発して応接したところ、セキにされたり逆に取られたりする場合がある。これも「欲深」(よくぶか)現象である。こういう場合、徒に反発せず相手の利かせを甘受して、こちらは要石をしっかり捕捉して満足するのが賢い。「相手の要石は取るわ、利かしにも反発」は欲深過ぎと心得るべしである。 | |

| 例えば「無用の反発」。当方の石は相手の数子を捕捉しており且つ繋がっているのに、当方の石の強引な切断を狙う手を打たれた際に無用の反発をするのは欲深である。素直に有難くツグなり取り上げるなどして安全第一に保身しておくべきである。取っている数子の石を頼りに地を稼ぎ、その結果として石の連絡線が断たれた場合、その傷口が狙われ続け最終的に頓死させられる事例がある。当初の欲深による無用の反発が原因であり、有難く石を繋げておけば良いだけのことであった。 | |

| 例えば「あらゆる箇所の折衝で得しようとする」。盤上のあらゆる箇所の折衝で得しようとするのも欲深である。「彼にも与え我も取る君子の分別争いを上手に御す割り切り分別」をするのが囲碁の極意である。どこで得をしどこで損するか、あるいは得の加減、損の加減を調整しながら打つのが良い。 | |

| 例えば「石も取り地も取り中原も制圧」。攻防のさなかに「石も取り地も取り中原も制圧しようとする」のは「貪り」である。石を取るのなら取る、取らずに逃がすのなら代わりに地を取る、あるいは石を取らず地も取らず中原を制圧するのが好バランス感覚である。要するに総合的に足ることを知り相手にもそれなりの利益を与える打ち方が良い。目指すのは勝ちである。大勝ち(おおがち)する必要はない。 | |

| 例えば「無謀に取りに行く」。相手が手をいれた石を無謀に取りに行くのも欲深である。相手の石を取りに行くことが形勢に資する場合には取りに行くのも一法であるが、大概の場合、相手に手を入れさせたことで満足し、その代わりの先手で要所制圧の好点を打つのが賢い。それで十分な形勢であるのに、さらにひと仕事せんとして相手の石を敢えて取りに行くことがあるが、これは感性的に「非情である」。非情は大抵の場合、欲深である。ましてや相手が泣く泣く手をいれた石を取りに行くことをや。仮に取れる局面でも敢えて取らず、相手に泣く泣く手を入れさせ、その見返りに要所を占めていく打法の方がはるかに賢い。 | |

| 例えば「二兎追い」。二兎追い局面では、両方あるいは全部取ろうとすると欲股が裂けてしまう。まずは自陣の味悪箇所に味良く手を戻した後で、標的石と利かせ石を定める判断が大事である。その判別後、狙いを定めた標的石の方を味良く取る為に、まずは他方の石にもたれ攻めし、利かすだけ利かすのが良い。取れる局面でも取らず味悪にして逃がすのが良い。頃合いにその応接過程で利かした石を援軍にして標的石に絡ませ、狙い通りに標的石を召し取るのが賢い。当然取るのが目標ではない。 | |

| 例えば、「三兎追い」。三兎追い局面では、味良く確実に取れて大きい石団があればまずそれを確実にとるのが良い。石団の一番大きな石が楽に取れることはない。取れるかもしれないが抵抗が予想され難解になる場合、おいしいところをまず取って、その石団を守らせてなお且つ傷を咎め上手に守りするのが良い。残りの一兎は味悪の手残りにして様子見すればよい。こういう分別が大事である。 | |

| 例えば「終盤のコウ争い嵌まり」。序盤、中盤のコウ争いは避け難いが、終盤に於いては形勢が悪ければ仕掛け、良ければ回避するのが賢い。仮につき合っても安全着地点を見出しておかねばならない。相手の命がけコウに捉まり泥沼に誘われ逆転の憂き目に遭うのは芸がない。元を質せば、コウ争いを引き受けた「貪り」に責任がある。 | |

| 囲碁十訣(じっけつ)第一要諦の「不得貪勝」(むさぼれば勝ちを得ず)の真意は「腹7分目」の思想を根底に据えているのではなかろうか。この思想を会得することにより、自軍の石の弱点に手を入れせず相手の石の弱点を突きまくることを非とすることになる。「腹7分目の思想」を肝に銘じて打ち続ければ、良過ぎて却って打ち過ぎて負けることが防げよう。良過ぎれば脇を締め、優勢も腹七分目辺りにしておくのが良い。 考えてみれば、囲碁十訣の全体が「棋理に反する勿れ」を基調とした「無理咎め格言」になっており、囲碁十訣の個々はその具体的例示ではなかろうか。「貪れば勝ちを得ず」はその冒頭格言であり、それは十訣の内の一訣としての意味だけではなく十訣の代表格言なのではなかろうか。囲碁十訣の最初にかような修身論が掲げられているのは大変興味深い。「無理咎め格言」の代表例として「貪ること勿れ」が申し渡されていると心得る必要があるのではなかろうか。残りの九訣も修身の見地から耳を傾ければ耳目が洗われよう。「攻めと守りのバランス良く」、「萎縮した手、下へ向かって打って負ける愚を避けよ」云々も単に技術論のみならず修身論的「貪ること勿れ」の見地からも捉える必要があると思う。「本因坊は形勢がどうあっても動じることなく強かった」の弁がなされている。これも修身論として聞き学ぶべきだと思う。 このことが呉清源の随筆「呉清談」で次のように語られている。

|

|

| 本訓は、徳川家康の処世訓「人の一生は重荷を背負うて遠き道を行くが如し、急ぐべからず」に通底している。 | |

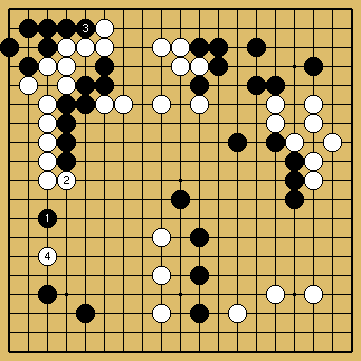

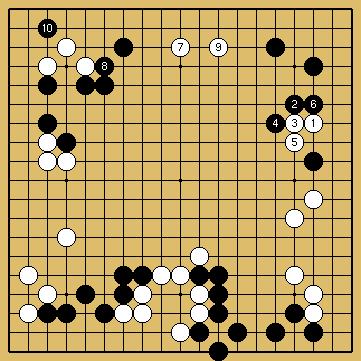

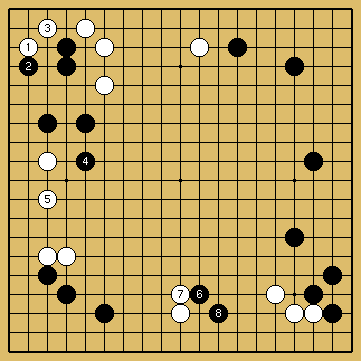

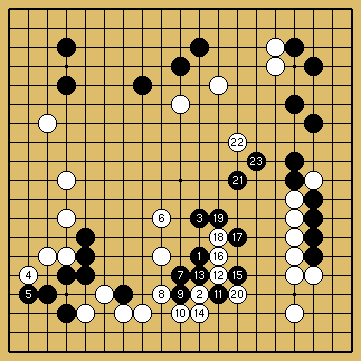

明治18年(1885)1月、村瀬秀甫と本因坊秀栄(黒)の一戦(217頁) 棋譜再生 棋譜再生・上図の黒1が貪りの例だという。 ・左上の白への当たりがきつくなるし、地も得のはずだが、後に白4の打ちこみを与え、この黒が攻められることになり、結果は秀甫の八目勝ちという大差になった。 ・黒1に代えては、一路下のA(3, 十三)に「控えるべし」と秀甫の評が残っている。 (蝶谷初男・湯川恵子「囲碁・将棋100の金言」(祥伝社新書、2006年)の216頁〜217頁 |

| 第2則/「入界宣緩」 |

| 「界に入りては、宜しく緩(ゆる)やかなるべし」。 |

| 第2則を解析する。ここで云う「界」とは、互いの勢力圏の境目付近と云う意味の「境界の界」と、「攻め、囲い、侵入の三法」が鼎立している場合の「手段の界」の二通りの意味があるように思われる。「境界の界」では、「宜しく緩(ゆる)やかなるべし」とは、露骨な深入りは危険であるとの教えと解する。ならばどう打つべきかと云うと、一言では言い難しではある。本則の意味は、「彼我の勢力圏が拮抗する境界より相手の中に入るには控え目ぐらいのところが良い。よって穏やかな手を選びなさい。相手の勢力圏内では無理をせず入った石の繋ぎは堅めにするべし。被害を最小限に抑えつつ、少しの成果で満足すべきである。程を知ることが大切」の教えと解する。 「手段の界」では、「攻め、囲い、侵入の三法」のいずれかに向かったとしても、急激の手段を避けて柔らかく打つべし。且つその道に固執することなく、調子で柔軟に振り代わりする道が生ずるならば、その道を秤にかけて柔軟に選びなさいの教えと解する。 「入った石の繋ぎ」も然りで、確実安心な繋ぎを意識しての堅めの地点に着手するのが良い。要するにコスミ、小ケイマで繋ぐのが良い。割込み対策ができているのなら一間トビ、二間トビでも良いが、切断を常に狙われていることを覚悟して着手せねばならない。無造作な一間トビ、二間トビ、あるいはそれ以上のトビは無謀である。 |

| 本訓は、囲碁吉格言「骨張らずに筋張り、筋張るより振り代わり。ともかく柔らかく打ちなさい、無謀な手はよしなさいの教え」に通底している。 |

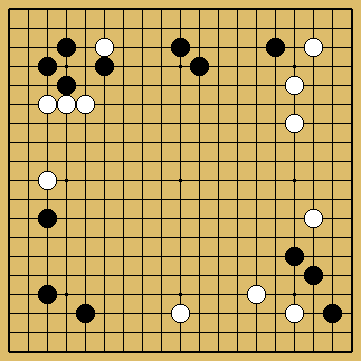

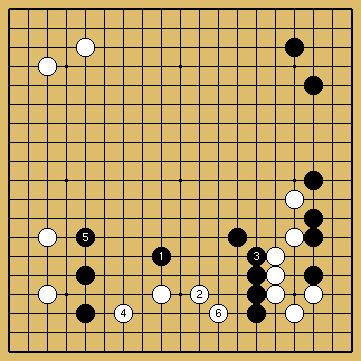

【第118題】 棋譜再生 棋譜再生☆黒(6四)にツケたとき、(白先)白のサバキは? ≪棋譜≫  棋譜再生 棋譜再生具体例として、上辺は黒の勢力圏の場合、まともに争っては危ない。 ・白1はカタツキで、軽くサバく。 ・黒2なら、白3とオサエて様子を見る。 (石田芳夫「目で解く上達囲碁格言」(誠文堂新光社、1986年)の199頁〜200頁) |

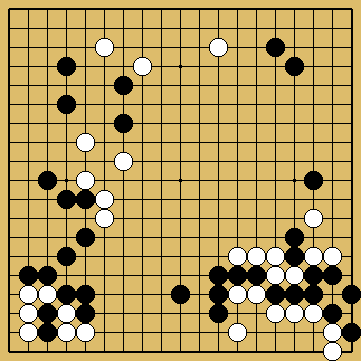

秀栄(黒)と秀甫の一戦。棋譜(219頁) 棋譜再生 棋譜再生・左下の黒模様に、白はどう対処するか。 ・秀甫の白1〜5が軽やかである。 ・以下、白7まで、黒模様を削減する目的を達して不満なし。 ・白1〜3は、いつか何かの役に立てばよいくらいに考えている。 |

| 第3則/「攻彼顧我」 |

| 「彼を攻むるには、我を顧みよ」。 |

| 第3則を解析する。本訓は攻めの際の要諦の教訓である。この意味は、「攻めに向かう際には、あるいはその前の段階に於いて、自陣を俯瞰して、「身の守り」を優先的に心得、危ういところの傷(キズ)を省みて補強するのが賢い。即ち、攻撃に際しては、その前にその決行によって接触する自軍の隙、傷、薄みをあらかじめ顧みて、事前に手当てしておくのが肝心である。あるいは攻め合いに持っていかれた場合を想定し、その際に手数負けしないよう手を伸ばしておくことが肝心である。もう一つ、接触しない向こう岸の石群の影響にも留意しておくのが肝心である」の教えと解する。 守るより攻めるほうが本質的に楽で愉快なので、短刀直入一直線に攻めに向かう傾向が強い。だが、攻められている相手も、反撃の隙を虎視眈々と狙っている。弱みを見つければ、それまで攻められていた分に利子をつけたエネルギーで反撃してくる。その際の攻防で、自分の足元の方がより重篤なピンチになるようではいけない。あるいは、当方の決行によって傷ついた相手は、その代償として当方の弱石に襲い掛かって来ることになり、案外こちらの損得の方が大きいと云う場合がある。そういう意味で、事前に自分の足元を固める辛抱の手で自重しておくのが攻撃前の要件である。即ち用意周到にせよという戒めである。理想的には、これら接触するところの補強と接触しない処の補強の二本立ての自陣の不備を整えた後に攻めに向かわねばならない。要するに、「相手の石を攻めるのは、まず自分の石が危うくないかを確かめてからであり、『まず守れ、攻めはそれから』、『戸締りしてから戦に向かえ』を基本とせよ」の教えと解する。ドン・キホ−テ創業者の安田隆夫氏曰く「強い攻撃力は堅固な守備力に宿る」を肝に命ずべきであろう。 必要な守りを手抜いて先へ足早に急いでも、戦線が延びると薄くなり、そこを攻められて先を急いだ手が台なしにされてしまう。こういう時にポカ(失着)が出易い。その戒めと解する。攻めの際には自陣への細心の注意と備えが肝要の教えと解することができる。もっとも、キズに気づくのも、そのキズが手入れを要するキズなのか不要なのかにつき判断できるのも棋力が関係している。自陣の傷を守らずの攻めは「早計」で、「サーカス綱渡り芸」となり危うい。相撲で例えれば「腰が高い」状態である。この状態で相撲を取れば、逆襲された場合に腰が砕け自滅する恐れがある。未熟者になればなるほどこの「腰高攻め」を得意とし、攻め急いで却って潰れて嘆く者が多い。守るべきところは腰を落としてしっかりと守り、守った故に攻撃の機会に恵まれる。この棋理を知って、甘んじて後手をひき守るべきところを守り、慎重を旨とせよの戒めとも解する。なお、攻めるにも、敵石を取るのは下策で、上手に攻めて自ずと地を作るとか勢力を築くのが賢いとの裏意味があると解する。 |

| 本訓は、囲碁吉格言「攻めは急がず、キズを守って自陣の本隊を安泰にしてからにせよ」」に通底している。 |

| 本訓の「攻め」は相手石の攻めばかりを云うのではない。敵地に深く入り込み、手を求める「荒らし」の場合にも当てはまる。この場合にも、自陣の本線、本隊の安全を確認し、危うければ補強しておき、然るべき後の決行に踏みきるべきである。 |

| 今日の気づきであるが、互いが攻め合いになっており、且つ互いに断点が多くどこをどう攻めるのが良いのか見通せない場合、攻め急ぎせず、手を戻し、相手に手を渡すのが良い。その相手の攻めに合わせて活路を見出すのが賢い。これをせずに攻め一辺倒に向かうのはスキが生じ、逆襲されて台無しになることが多い。まず守って手を渡す芸を覚えねばならない。 2020.8.30日 囲碁吉 |

文政2年(1819)11月17日のお城碁、安井仙知と本因坊丈和(黒)の一戦。棋譜(221頁) 棋譜再生 棋譜再生・白1の打ち込みに対して、丈和はシンプルかつ効果的な作戦を見せた。ずばり、「ターゲットを攻めない」こと。 ・まず黒2から左辺の黒1子を捨てぎみに、黒6まで。上辺方向へ力を蓄えた。 ・白7と割って入れば、黒8と手厚く連絡。あわてず騒がず自身を強化し、「次に攻めるぞ」と恫喝(どうかつ)している。 ・やむなくの白9。そこで黒10と隅をいじめて黒充分の形勢。 ☆この後、あらためて黒A(13, 二)から攻めながら右上の黒地を増やし、さらには黒B(17,十三)の打ち込みにも回って、勝勢を確立。相手の石を直接追い回さずとも、自身の足元を固めることで猛攻をかける体勢を見せつけたのである。(結果は5目勝ち) 〇この碁について、幻庵因碩の評がある。「全き勝ちは不戦にあり」。 (蝶谷初男・湯川恵子「囲碁・将棋100の金言」(祥伝社新書、2006年)の220頁〜221頁 |

| 第4則/「棄子争先」 |

| 「子を捨てて、先を争え」。 |

| 第4則を解析する。「子」とは石のこと。碁石は一個、二個ではなく、一子、二子と数える。本則の意味は、「布石で一連の応酬を続けている場合、どこかで互いの言い分による着手が一段落することになるが、その頃合いを見計らうのが難しいが、相手の着手が『子』又はこちらの応じが『子』になる場合は、そこは打ち切ったと看做して他のより大きなところに向かわねばならない。つまらない石は捨てて、どんどん先を行きなさい、部分的な利益より全局的な優位を目指しなさい」との教えと解する。本訓は、大局観に基づいて打てとの教えと解する。これを「先を争う」(先手を取るの意)と云う。例えば、応酬の結果、外勢ができた場合、その外勢を生かしてのカカリが格別大きくなっているのに、相手の「子」の手に応じてしまい、相手にその絶好点の消しに回られる場合がある。これなどが本訓違反である。 また別に、「相手が本体本線本命本筋でない石を取りに来たら逃げずに捨てて本体本線本命本筋に先着せよ」と云う意味もある。但し、「子を捨て」であって「要石(かなめいし)の捨て」ではない。要石は小であっても大事にせねばならない。相手が「要石でない石」を取りにきた場合には上手に捨て、先手を取って好点に向かうのが大切である。「どの石もこの石も可愛いと連れ子する」のではなく、利かせて用が済んだ石、カス石、地だけの価値の低い石は軽く見て、先手を取って要石を中心に勢力を伸張すべく押し出すように打てとの意味と解する。「取られるのではなく、捨てる覚悟で全局を眺めれば、新天地を発見できるかもしれない。碁盤は広い。少し損をしても別なところで大きく得をすればよい」。 |

| 本訓は、囲碁吉格言「本隊、本線、本命、本筋、虎の子、登り龍路線で邁進せよ」論に通底している。 |

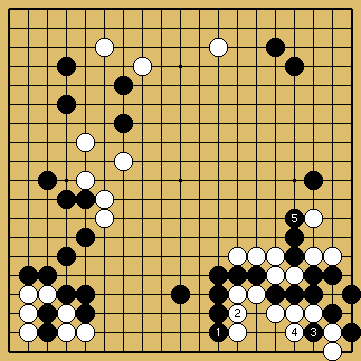

【第119題】☆右下隅が戦場 棋譜再生 棋譜再生(黒先)【正解:黒1のオサエ】  棋譜再生 棋譜再生・黒1とオサエる⇒黒1とまず利かしたのは、右辺の黒八子を捨てる心に半分なっているということである。 ・黒1に白2は仕方ない。(手抜きは、黒a(14十七)でタネの白二子が抜けてしまうから) ・黒3と切りを入れておく。 ・そして、黒5と動き出す。 (石田芳夫「目で解く上達囲碁格言」(誠文堂新光社、1986年)の203頁〜204頁) |

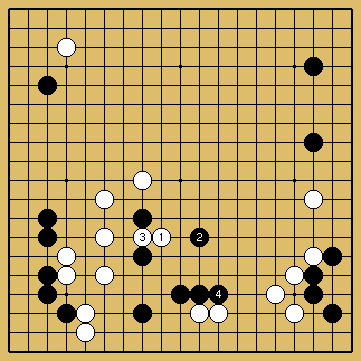

本因坊秀和と秀甫(黒)の一戦。棋譜(223頁) 棋譜再生 棋譜再生☆中央の黒の2子(10, 十一)、(11, 十一)をどうサバくか。 ・秀甫は黒1からいったんは動き出したものの、無理をして、周囲に悪影響を及ぼすことはしなかった。 ・白4には黒5と応じ、あっさり2子を捨てた。 ・白6と取った局面は一見、小さくはない収穫。 ・しかしここで先手を得た秀甫、黒7〜11まで、下辺の白2子を取り込んだ。これで充分に勝算あり、と。 〇もともとこの黒11までの図が黒1と打った時からの計画だったはずである。先を争うための、いかにも秀甫らしいダイナミックな捨てワザだった。この一戦に敗れた時、秀和は黒2子を取ったことによって「かえって局面を狭くしてしまった」と述べた。そして「畢生(ひっせい)の失誤(人生最大の失敗である)」と悔いたという。⇒これもまた、いかにも緻密な読みと形勢判断の明るさで知られた秀和らしい述懐であるとされる。 (蝶谷初男・湯川恵子「囲碁・将棋100の金言」(祥伝社新書、2006年)の222頁〜223頁 |

| 第5則/「捨小就大」 |

| 「小を捨てて大に就け」。 |

| 第5則を解析する。この意味は、「相手が小さい石を取りに来たら差し上げて、もっと大きい手を打て。あるいは大きい方の石を大事にせよ。あるいは勢力上の要点に先取して打ち回して行くのが賢い。小さな利益を捨てて大きな利益を目指せ」との教えと解したい。ここで云う大小につき、見かけとは別に思っている以上に大きい手、逆に見かけは大きいが案外と小さい手がある。特に挙げ石が絡む場合にこの勘違いが起り易い。この識別を能くし前者を優先選択せねばならない。判断を間違ってはいけない。 本訓は、算用に基づいて打てとの教えと解する。数子から数十目の石が取られそうな局面で、必ずしも逃げ出さず、より肝要にして大きな手がある場合にはそちらへ着手せよ、本筋本命ラインの石を大事にして常に大局的見地に立って打てとの意味と解すべしであろう。本訓は寄せの際にも通用する。即ち、相手が取りに来た石を引きずって逃げず、逃げる手より大きい手を見つけ、取りに来た石を差し上げるのが良い。これを「上手に捨てる」と云う。初心者の頃はこの芸ができず逃げまくって重くする。上達者はこの辺りの判断が明るい。 |

| 本訓も、囲碁吉格言「本隊、本線、本命、本筋、虎の子、登り龍路線で邁進せよ」に通底している。本訓は、囲碁吉格言「大局観を見失わず、石の流れに沿って常に局面的に大きい手を優先させなさい」に通底している。 |

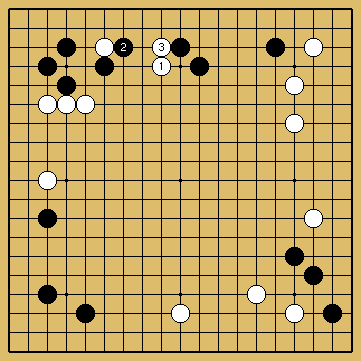

嘉永3年(1850)12月9日、本因坊秀和と村瀬弥吉(後の秀甫)の3子局。弥吉が黒番。弥吉が本因坊家の内弟子となって1年後、まだ12歳の頃である。棋譜(225頁) 棋譜再生 棋譜再生・白1のオキに対し、ギョッと怖がるか、意気込んで遮るか、とにかくこの隅から目が離れなくなってしまうのが、普通、下手(したて)心理としたものだろう。 ・弥吉の黒2〜4が簡明な受けだった。先手をとって、ポーンと下辺へ転じた。 〇われわれにはまだとても地計算できない局面だが、隅の実利は小、下辺の開戦こそを大と観た弥吉。 さすが後の秀甫。これで一気に優勢を確立し、結果は快勝だった。 (蝶谷初男・湯川恵子「囲碁・将棋100の金言」(祥伝社新書、2006年)の224頁〜225頁 |

| 第6則/「逢危須棄」 |

| 「危うきに逢わば、すべからく棄つべし」。 |

| 第6則を解析する。この意味は、「危機に瀕した石、逃げても得にならないはあっさりと棄てることが大事である。捨てて打つのが良い。泣く泣く馬謖(ばしょく、190年−

228年、中国後漢末期から三国時代の蜀漢にかけての武将)を斬らせ、その死を弔う形で新天地の開拓に向かうのが賢い」の教えと解する。本訓は、戦略戦術上に重要な石であっても、石の流れで助からぬ石、助けにくい石、見通しのたたない危い石を見極め、そうであるならば早く見切り、棄てる意志をもちなさい(平たくいえば石のリストラ)の戒めと解する。「君子危うきに近寄らず」に通底している。中盤の戦いに於いて、危険な石が生じた場合、救済を図って動くことによって却って傷口を広げ不利を招く場合が多い。故に救出を金科玉条とせず、常に大局的見地より取捨宜しきを得よ、危険な目に遭ったら捨てるべきものは捨てなさい、全体が危険にさらされる恐れがある場合、尻尾の石は捨てて、肝心の本体を助けなさい、他の手どころを着手していく機知が欲しいとの意と解したい。 これに関連して補足しておけば、「引きずるようになる石集団」の場合も同様で、早く見切って「すべからく棄つべし」であろう。「石を引きずって重くするな、させられるな」を肝に銘じておきたい。 |

| 本訓も、囲碁吉格言「本隊、本線、本命、本筋、虎の子、登り龍路線で邁進せよ」に通底している。 |

本因坊元丈と丈和(黒・後の本因坊丈和)の一戦。棋譜(227頁) 棋譜再生 棋譜再生・白のノゾキに対し、丈和はツガずに、黒2と外した。(毅然と捨てたような一着) ・白3と突き抜かれた形も痛いのだが、黒2に代えて正直にツグと白A(9, 十五)の強襲があり、下辺全体が危険にさらされる。⇒黒2で逃げ足を速め、黒4で体勢を立て直した。 (蝶谷初男・湯川恵子「囲碁・将棋100の金言」(祥伝社新書、2006年)の226頁〜227頁 |

| 第7則/「慎勿軽速」 |

| 「慎みて、軽速なるなかれ」。 |

| 第7則を解析する。この意味は、「石運びは慎重にじっくり腰を落として打ち進めるのが良い。要石の傷口に対しては手を戻すことも肝心で、手を戻さずに全戦線で足早(あしばや)に立ち回るのは薄くなり元も子もなくすることがある。そうならないよう慎しめ(慎重に打ちなさい)。軽率に打ってはならない。手拍子然り。うっかりミスやおっちょこちょいなポカに気をつけませう」の教えと解する。本訓は、石運び全般の教訓である。薄い石を各地に展開すると戦闘開始になると脆(もろ)い。本隊本命本筋の石は堅固に、利き石は軽やかにと分別して打ち分けせねばならない、と云う教えと解する。 「間が大事の教え」とも解される。この教えに反するのが「手拍子打ち」である。「手拍子打ち」は、その局面の最善手を探す精神から最も遠い打ち方である。ここはこう打つところと決まっている局面でも一呼吸置いて打つよう心掛けねばならない。 形勢有利な局面に至ってもなお気持ちを緩めず、一手たりとも軽率な手を打つ勿れとの戒めとも解する。一手で形勢を仕損じる悪手があることをしるべしとの裏意味があると解する。俗にぼやきと云うが、ぼやきを生むような手を打たないよう警戒せねばならない。 プロの碁では単純な小ミスより大ポカのほうが観戦記のいい種になっている。詰め碁の神様といわれた前田陳爾は「ポカも芸のうち」と言った。“怪童丸”の木谷実に対して“鬼童丸”の前田とも呼ばれたほどの人だから、力余って転ぶことも多かった碁風である。藤沢秀行も魅力的なポカが多かったことで有名だった。華麗と呼ばれる芸あればこそである。 |

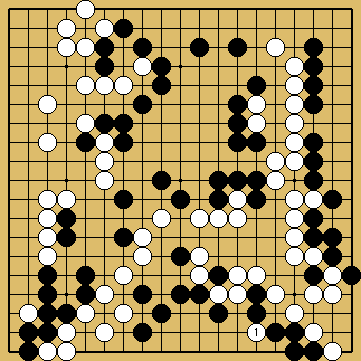

明治4年(1871)の本因坊秀和と村瀬秀甫(黒)の一戦。棋譜(229頁) 棋譜再生 棋譜再生・秀甫はポカの類が多いことでも知られていた。うっかり右下の黒(16, 十九)とツイでしまい、すかさず白1のツケが飛んできた。⇒黒4子は助からず、形勢逆転。局面はすでに終盤のヨセの段階だった。黒の勝ちも見えていた時のこの見損じはよほど悔しかったようだ。「すなわち残局に至りても満を持して怠らず、結了して碁子を碁笥(ごけ)に収むるまでは些(いささ)かも気を疎放すべからず」。早い話が勝負はゲタを履くまで分からないと、自らの体験を後進への戒めとして残している。 (蝶谷初男・湯川恵子「囲碁・将棋100の金言」(祥伝社新書、2006年)の228頁〜229頁 |

| 第8則/「動須相応」 |

| 「動けば、すべからく相応ずべし」。 |

| 第8則を解析する。この意味は、「相手が動いたときは機敏に対応せよ。相手の動きに合わせて打つべし」の教えと解する。本訓は、石の調子の教訓である。相手が打ったところに調子を合わせて打つばかりするのは愚かではあるが、少なくとも適切に応じなければならない、「そんなところに手があるものか」と侮って無視してはいけない、どんな落とし穴が待ち受けているのか分からないと慎重に読みを要れなければならない戒めと解する。相手が動く場合、一見、手のないようなところでも、それは部分的関連に於いては手がなくとも周囲の全体に関連して手が生じている場合もある。即ち当方の読み落としで手がある場合がある。これを読み切って正しく対応せねばならない。 |

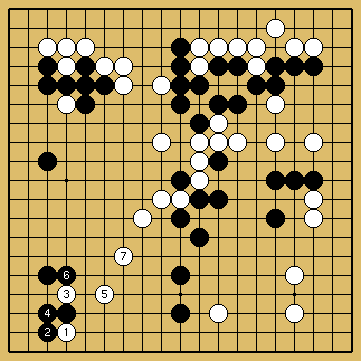

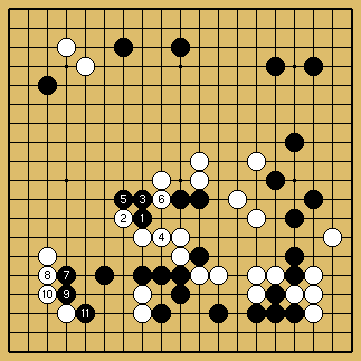

「吐血の局」として名高い本因坊丈和と赤星因徹(黒)の一戦。棋譜(231頁) 棋譜再生 棋譜再生・因徹は、白が何か受けてくれるはずと期待して、右下を黒(19, 十四)とハネた、その瞬間、白1〜3が丈和の絶妙手。⇒この後で出てくる着手と合わせて、丈和の「三妙手」として有名。 ・黒2と手入れさせての白3が急所。A(15, 十)の断点を防いで、黒4と備えるしかなく、結局は黒(19, 十四)のハネを完全にすっぽかした形で、白5と、左辺の打ち込みに回るのが丈和の狙いだった。 ・続いて、黒B(19, 十六)と右下隅の根拠を奪われても、白C(17, 十三)も白D(16,十二)も利くので大丈夫。⇒これが妙手の妙手たるゆえんという。 〇黒(19, 十四)の“動き”に対して、それを上回る構想で相応じた。 (蝶谷初男・湯川恵子「囲碁・将棋100の金言」(祥伝社新書、2006年)の230頁〜231頁 |

| 第9則/「彼強自保」 |

| 「彼強ければ、自ら保て」。 |

| 第9則を解析する。この意味は、「彼我の立場、力関係を考慮して、状況に応じた着手を選ばなければならない。相手の強いところでは堅めに手厚く打って隙をなくしておくのが鉄則である。弱い石を補強しなさい」と解する。本訓は、相手の勢力圏内であったり、相手に分がある陣形の場合に執るべき態度は、攻められぬように堅く守り、地には目もくれず自陣の傷をなくすよう努め、生きの確保を最優先に手堅く打つのが良いとの戒めと解する。裏意味は「彼弱自攻」となる。即ち相手の石が弱ければ攻めに向かうのが良い、と云うことになろう。「相手の縄張りに入ったら大きな顔をするな」とも悟る。 |

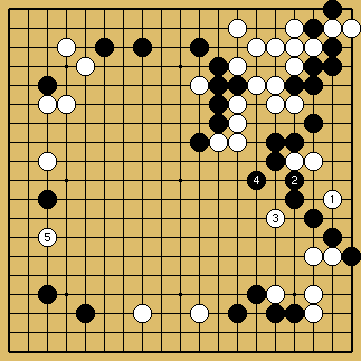

明治18年(1885)、方円社において打たれた村瀬秀甫と本因坊秀栄(黒)の対戦。棋譜(233頁) 棋譜再生 棋譜再生・秀栄は、黒1と白模様に踏み込んだ。(立場が弱いのは、むろん黒のほう) ・途中、白6に対し、黒7〜11が補強策。 ・以下、黒15、17とシボリ形(先手で周囲を固める)を作り、黒21〜23と連絡。⇒無理のない流れるような手順。結果は、秀栄の3目勝ちだった。 (蝶谷初男・湯川恵子「囲碁・将棋100の金言」(祥伝社新書、2006年)の232頁〜233頁 |

| 第10則/「勢孤取和」 |

| 「勢い、孤なれば和を取れ」。 |

| 第10則を解析する。この意味は、「周囲が相手の勢力圏にある孤立した石、即ち彼我の周囲の形勢で、石数とか石の配置で、自軍の方が弱い石の場合には強く戦って乱闘せず、無用の反発も控え、ひたすら低姿勢で自陣の生きを図るのが良い、命乞いするかの如くひたすら生きに就くのが賢い」の教えと解する。裏意味は「勢旺取乱」となる。即ちこちらの石が勢力旺盛ならば乱戦に向かうのが良い、と云うことになろう。 |

嘉永6年(1853)、本因坊秀策と太田雄蔵の一戦。棋譜(235頁) 棋譜再生 棋譜再生・黒1と大上段にかぶせられた局面。 ・下辺の白1子が孤立した。 ・ここで秀策、静かに白2〜6と治まった。⇒周囲に遠慮して、ひとまずは小さくても生きた。黒の勢力圏で足場を固めることができて、充分の形勢(結果は白3目勝ち) 〇自分の石数が少ないところでは戦わないほうがよい。これも蛇足ながら、弱気になれという意味ではないという。 (蝶谷初男・湯川恵子「囲碁・将棋100の金言」(祥伝社新書、2006年)の234頁〜235頁 |

| 【「玄玄碁経」】 | ||||||

「玄玄碁経」。(「“囲碁”から兵法そして経営戦略への進化過程に関する考察(その1)」参照)

|

| 【棋道訓】 | |

|

| 【囲碁十章】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

| 【「囲碁九品」(いごくぼん)】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

囲碁九品(いごくぼん)は、囲碁用語で、囲碁の九つの段位の各々に相応しい品格を示すもの。囲碁の九段〜初段に対応する品格は以下の通り。出典は玄玄碁経の皇祐中学士張擬撰「碁経十三篇」の第一二篇。初段を認められることを入品(にゅうぼん)という。

|

| 【囲碁免状文】 |

| 七段免状文 |

| 貴殿棋道に執心し所作宜しく 手段益々妙にして上手之域に達っす。之により七段を免許せしめ畢(おわ)んぬ よって免状件(くだん)の如し。 |

| 六段免状文 |

| 貴殿棋道に執心し所作宜しく 手段益々精。之により六段を免許せしめ畢(おわ)んぬ よって免状件(くだん)の如し。 |

| 五段免状文 |

| 貴殿棋道に執心し所作宜しく 手段益々巧み。之により五段を免許せしめ畢(おわ)んぬ よって免状件(くだん)の如し。 |

| 四段免状文 |

| 貴殿棋道に執心し 修行懈怠(けたい)なく 手段愈熟(いよいよじゅくす)よって三段を免許せしめ畢(おわ)んぬ 猶以(なおもって)勉励上達の心掛け 肝要なる者也 よって免状件(くだん)の如し。 |

| 三段免状文 |

| 貴殿棋道に執心し 修行懈怠(けたい)なく 手段漸熟(ようやくじゅくす)よって三段を免許せしめ畢(おわ)んぬ 猶以(なおもって)勉励上達の心掛け 肝要なる者也 よって免状件(くだん)の如し。 |

| 二段免状文 |

| 貴殿棋道に執心し 修行懈怠(けたい)なく 手段愈進(いよいよすすむ)よって二段を免許せしめ畢(おわ)んぬ 猶以(なおもって)勉励上達の心掛け 肝要なる者也 よって免状件(くだん)の如し。 |

| 初段免状文 |

| 貴殿棋道に執心し 修行懈怠(けたい)なく 手段漸進(ようやくすすむ)よって初段を免許せしめ畢(おわ)んぬ 猶以(なおもって)勉励上達の心掛け 肝要なる者也 よって免状件(くだん)の如し。 |

![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)