1547年、浅野長政が尾張国に生まれている。秀吉の正室・北政所の妹婿。長政と改名したのは晩年で、現役活躍中は長吉(ながよし)の名を用いた。

長吉は織田信長に仕えていたが、早くから秀吉に属し、近江・播磨・山城などで知行を得た。天正一八(1590)年、小田原城(北条氏政と氏直)攻めの際、北条氏の支城・岩掛城を攻略したが、降伏を申し出た城兵を快諾して開城させた所、秀吉に無断で開城させるとは言語道断!と大きな怒りを買った。同年の奥羽検地には、石田三成と大谷吉継と奉行を務め、翌年の九戸政実の乱には、羽柴秀次の軍奉行として従軍した。

秀吉の側近で五奉行筆頭。豊臣秀吉の二度に渡る朝鮮侵攻、文禄・慶長の役。文禄元年(1592)、長吉は三成と増田長盛とともに朝鮮に渡り軍事を監督した。秀吉の渡鮮に関して三成は支持したが、浅野長政は同年四月、長政は自らの首をかけて秀吉に諫言して中止させた。「(秀吉が渡海したならば、)明日は必ず国々に殺人・謀反などの悪行を働く者が出てくるでしょう。ですから進み出て朝鮮を討つことはふさわしくありません。とにかく朝鮮から軍隊を撤退して、諸大名を休息させ、万民が安堵の思いをなすようにするべきでしょう」。しかし却って秀吉の怒りは増すばかりで、前田利家と蒲生氏郷がこの場をなんとか鎮(しず)めた。長吉が秀吉に許され、出仕したのもつかの間の同年五月、加藤清正が首都ソウル・漢城(ハンソン)を占領したと報せが届いた。六月、秀吉は今度こそ朝鮮に向って乗船しようとした。徳川家康と利家その外の人々が引き止めて、直ちに秀吉の前で会議が開かれ、三成と家康の間で激論が交わされた。三成は、秀吉の朝鮮渡海を仰いで秀吉の直接指揮を期待した。しかし厭戦論も根強かった。この場は長政が表に出ず、秀吉の渡海を家康と利家で止めた。この結果を長政は、六月九日付上京中宛浅野弾正書状で喜んでおり、長吉は予め反戦派である家康・利家に根回ししていたとも考えられる。また当時二二歳の後陽成天皇も渡海せんとする秀吉を制止するため、秀吉に勅書を下している。

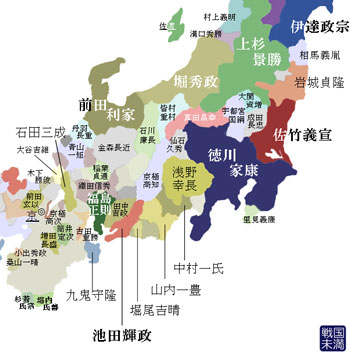

文禄二年、長男・幸長とともに甲斐二二万五千石を与えられた長吉は、伊達政宗、南部信直ら奥羽・関東の大名の指揮監督を担った。これが為、伊達政宗らとの親交を深めている。

同四年、長男・幸長が秀次事件の時、妻の姉が秀次の妾だったことから連座の罪に問われた。この為、長吉は一時不安定な時期にあり、三成の権勢は長政を凌いでいたが、長政は五奉行筆頭となり、豊臣秀頼の擁立に重責を負うことになった。

秀吉が死去すると、九州博多で朝鮮出兵の撤収に尽力を注いだ。

関ヶ原の戦い。長吉は、五奉行のうちただ一人、浅野長政だけが家康の側の東軍についている。徳川秀忠の配下になることを命ぜられ、美濃大井に出兵した。徳川秀忠が関ヶ原で真田征伐に向かう際、浅野長政に秀忠のことをよろしく頼むと書いた手紙が残っている。

戦後は江戸に住み、関ヶ原の戦いから一六年後、江戸にてその生涯を閉じた。1611年、享年65歳。同い年は真田昌幸。黒田官兵衛・武田勝頼・最上義光より一つ年下。

三成の権勢が長政を凌いだ為、影が薄いが、優れた民政家であり、旧領甲斐・播磨の庶民にその人徳を慕われ、また囲碁に長け、しばしば家康との盤上の争いを楽しみ、長吉没後、家康は囲碁の遊びを断つほどだったと伝わっている。