|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ほ |

む |

た |

の |

す |

と |

め |

ら |

こ |

み |

二 |

十 |

と |

せ |

に |

、 |

|

|

|

| 誉田のすとめらこみ(天皇)20年に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

れ |

こ |

の |

く |

に |

に |

い |

た |

り |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

| 我この国に至りて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| め |

く |

り |

み |

る |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 廻り見るに、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| つ |

ち |

い |

と |

あ |

し |

く |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 土いと悪しくして、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| た |

な |

つ |

も |

の |

み |

の |

る |

や |

と |

お |

も |

ほ |

ひ |

て |

、 |

|

|

|

| たなつもの(穀物)実るのやと思いて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| さ |

と |

の |

お |

さ |

を |

め |

し |

て |

と |

わ |

せ |

た |

ま |

ふ |

に |

、 |

|

|

| 里の長を召して問わせ給うに、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| そ |

の |

か |

み |

よ |

り |

た |

な |

つ |

も |

の |

み |

の |

ら |

さ |

り |

し |

を |

、 |

| その神より穀物(たなつもの)が実らざりしを、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| さ |

き |

に |

お |

を |

す |

の |

み |

こ |

と |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 先におおす(小碓)の尊(日本武尊)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ひ |

む |

か |

し |

の |

ま |

つ |

ろ |

わ |

ぬ |

ひ |

と |

と |

も |

を |

、 |

|

|

|

| 東(ひむがし)のまつろわぬ(服従しない)人どもを、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| こ |

と |

む |

け |

や |

わ |

し |

に |

い |

て |

ま |

し |

の |

と |

き |

、 |

|

|

|

| 言向けやわし(平和)に出でましの時、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| う |

み |

に |

う |

か |

ひ |

て |

わ |

た |

ら |

む |

と |

し |

た |

ま |

ふ |

と |

き |

に |

| 海に浮かびて渡らむとし給う時に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| そ |

の |

わ |

た |

り |

の |

か |

み |

な |

み |

を |

お |

こ |

し |

て |

、 |

|

|

|

| その渡りの神(渡る所の神)浪を起こして、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

ふ |

ね |

た |

ゆ |

た |

ひ |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 御船たゆたいて(ゆらゆらと揺れ動いて)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| え |

す |

す |

ま |

さ |

り |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| え進まざりき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| こ |

こ |

に |

た |

ち |

は |

な |

ひ |

め |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ここに橘媛、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

こ |

と |

に |

か |

わ |

り |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 尊に代わりて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| う |

み |

に |

い |

り |

た |

わ |

む |

と |

す |

る |

と |

き |

に |

、 |

|

|

|

|

| 海に入り給わんとする時に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| も |

ろ |

の |

う |

ね |

め |

み |

と |

も |

せ |

む |

と |

て |

、 |

|

|

|

|

|

| 諸の采女(うねめみ)供せんとて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| と |

も |

に |

う |

み |

に |

い |

り |

、 |

た |

ま |

へ |

は |

、 |

|

|

|

|

|

| 共に海に入り、給えば、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| な |

き |

て |

み |

ふ |

ね |

え |

す |

す |

み |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 凪(なぎ)で御船はえ進みき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

れ |

、 |

な |

と |

り |

ふ |

ね |

と |

も |

を |

つ |

と |

ひ |

て |

、 |

|

|

|

| 彼、な(魚)取船どもを集(つど)いて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

ま |

を |

、 |

ま |

き |

た |

し |

か |

と |

も |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

| みまを、まきたしかども(意味不明)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

ま |

を |

ま |

き |

い |

つ |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| みまをまきいつして(意味不明)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| と |

み |

と |

い |

ふ |

ひ |

と |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| トミと云う人、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ひ |

め |

の |

み |

く |

し |

を |

い |

て |

た |

て |

ま |

つ |

り |

し |

か |

は |

、 |

|

| 姫の御櫛を出で奉りしかば、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ゆ |

ふ |

ひ |

の |

ひ |

て |

る |

こ |

ろ |

と |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

| 夕日の日照るころとて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

つ |

か |

つ |

く |

ら |

し |

み |

た |

ま |

ひ |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

| 御塚造らし御給いき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| そ |

こ |

よ |

り |

い |

て |

ま |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| そこより出でまして、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| こ |

の |

う |

ら |

の |

な |

と |

り |

ふ |

ね |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

| この浦の魚取船に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

え |

く |

を |

の |

せ |

て |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 御えぐ(?)を乗せて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

た |

ら |

せ |

た |

ま |

ふ |

と |

き |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 渡らせ給う時に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| そ |

の |

ふ |

ね |

の |

と |

ほ |

く |

つ |

つ |

き |

し |

か |

は |

、 |

|

|

|

|

| その船の遠く続きしかば、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ふ |

ね |

の |

を |

な |

か |

し |

と |

の |

た |

ま |

へ |

け |

ろ |

。 |

|

|

|

|

| 船の尾長しとの給えけろ(る?)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

こ |

と |

の |

み |

ふ |

ね |

を |

お |

さ |

め |

し |

や |

ま |

、 |

|

|

|

|

| 尊の御船を納めし山、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ふ |

ね |

の |

か |

た |

ち |

を |

な |

せ |

り |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 船の形をなせり。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| こ |

れ |

を |

ふ |

な |

つ |

か |

い |

ひ |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| これを船塚と言いき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

こ |

と |

く |

ぬ |

か |

に |

あ |

か |

り |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

| 尊、くぬが(陸処)に上がりて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

へ |

り |

み |

た |

ま |

ふ |

と |

き |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 返り見給う時に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

つ |

と |

り |

の |

さ |

わ |

に |

つ |

と |

へ |

お |

り |

し |

を |

、 |

|

|

|

| 水鳥の沢に集へおりしを、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

そ |

な |

わ |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 見そなわして、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| は |

た |

に |

し |

る |

し |

あ |

る |

か |

こ |

と |

し |

と |

|

|

|

|

|

|

| 旗に印あるが如しと |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| の |

り |

た |

ま |

ひ |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| のり給いて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| こ |

わ |

す |

め |

ら |

お |

ふ |

か |

み |

の |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| こはすめら(皇)大神の |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

お |

し |

え |

の |

み |

し |

る |

し |

と |

こ |

そ |

、 |

|

|

|

|

|

|

| 御教えの御印とこそ、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| よ |

ろ |

ほ |

ひ |

つ |

つ |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 喜びつつ、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ま |

つ |

す |

き |

の |

お |

へ |

し |

け |

り |

し |

や |

ま |

に |

の |

ほ |

り |

て |

、 |

| 松杉の生え茂りし山に登りて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

ち |

く |

ら |

や |

ま |

と |

の |

り |

た |

ま |

へ |

て |

、 |

|

|

|

|

|

| 道暗山とのり給えて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| す |

き |

き |

の |

う |

ろ |

に |

か |

か |

み |

を |

か |

け |

て |

、 |

|

|

|

|

| 杉木の洞(ウロ)に鏡を掛けて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| い |

せ |

の |

お |

ふ |

み |

か |

み |

を |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 伊勢の大御神を |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| お |

ろ |

か |

み |

た |

ま |

ひ |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| おろか(拝み)み給いき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

れ |

こ |

の |

か |

か |

み |

を |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 彼、この鏡を、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

か |

め |

ま |

つ |

れ |

は |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 崇め祀れば、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| こ |

め |

む |

き |

お |

の |

れ |

に |

み |

の |

る |

と |

、 |

|

|

|

|

|

|

| 米麦(コメムギ)おのれに(自然に)実ると、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| の |

ら |

し |

め |

た |

ま |

ひ |

て |

、 |

い |

て |

ま |

し |

き |

。 |

|

|

|

|

| のらしめ給いて、出でましき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

れ |

、 |

み |

お |

し |

え |

の |

ま |

ま |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

| 彼、御教えのままに、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

か |

め |

ま |

つ |

り |

し |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 崇め祀りしに、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ま |

こ |

と |

に |

の |

ら |

せ |

ま |

ふ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| まことにのらせ給う |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

こ |

と |

な |

り |

き |

と |

き |

け |

り |

と |

え |

ひ |

き |

。 |

|

|

|

|

| かことなりきと聞けりとえひき(誠に告げられたごとくになったと聞いたとおっしゃった)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

れ |

、 |

こ |

こ |

に |

い |

は |

の |

く |

に |

た |

ま |

お |

き |

つ |

、 |

|

|

| 彼、ここに岩の国魂置きつ、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

か |

み |

と |

あ |

か |

め |

つ |

り |

て |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 鏡と崇め祀りて |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| お |

ふ |

み |

や |

は |

し |

ら |

ふ |

と |

し |

り |

た |

て |

て |

、 |

|

|

|

|

| 大宮柱太しり建てて(どっしりと建て)(大宮柱太敷立て→中臣祓・伊勢祝詞参照) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| い |

わ |

ひ |

ま |

つ |

り |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 祝(斎)い祀りて |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

ま |

て |

ら |

す |

わ |

か |

ひ |

る |

め |

の |

お |

ふ |

か |

み |

と |

、 |

|

|

| 天照らすわかひるめ(稚日霊)の大神と、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| た |

た |

ひ |

ま |

つ |

り |

し |

か |

は |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 称え祀りしかば、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| く |

す |

し |

き |

か |

な |

、 |

お |

ふ |

み |

え |

つ |

も |

ち |

て |

、 |

|

|

|

| 奇すしきかな、おふみえつ持ちて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

ま |

き |

あ |

め |

ふ |

り |

、 |

あ |

ま |

き |

み |

つ |

わ |

き |

、 |

|

|

|

| 甘き雨降り、甘き水湧き、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| い |

て |

し |

に |

や |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 出でしにや。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

つ |

く |

た |

も |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| みつく田も、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| く |

か |

た |

も |

ひ |

に |

つ |

き |

に |

い |

や |

ま |

し |

に |

ひ |

ら |

け |

、 |

|

| くが田(畑)も日につきに(日に日に)いやましに(益々)開け、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| い |

や |

た |

わ |

に |

み |

の |

り |

し |

か |

は |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

| いやたわに(はなはだ多く)実りしかば、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| た |

み |

よ |

ろ |

こ |

ほ |

ひ |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 民悦んで、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| お |

ふ |

か |

み |

を |

い |

と |

う |

や |

ま |

ひ |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

| 大神をいと敬いき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

れ |

、 |

お |

ほ |

み |

か |

み |

の |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 彼、大御神の |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

れ |

に |

お |

し |

へ |

し |

へ |

た |

ま |

わ |

く |

、 |

|

|

|

|

|

|

| 我に教えしへ給わく、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ろ |

き |

の |

し |

た |

に |

た |

ま |

あ |

り |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 洞木の下に珠あり。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ほ |

り |

|

て |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 掘り出して、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

か |

む |

す |

ひ |

の |

か |

み |

を |

ま |

つ |

れ |

と |

|

|

|

|

|

|

| わかむすび(稚産霊)の神を祀れと |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| お |

し |

へ |

た |

ま |

へ |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 教え給えき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

れ |

ゆ |

め |

の |

お |

し |

へ |

の |

ま |

ま |

に |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

| 彼、夢の教えのままにして、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 七 |

つ |

の |

た |

ま |

を |

と |

り |

|

て |

あ |

わ |

せ |

ま |

つ |

り |

て |

、 |

|

| 七つの珠を取り出して合わせ祀りて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ま |

か |

た |

ま |

の |

お |

ほ |

か |

み |

と |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 勾玉(まがたま)の大神と |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| い |

わ |

ひ |

ま |

つ |

り |

し |

か |

は |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 祝い祀りしかば、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

め |

の |

ま |

し |

ひ |

と |

ら |

い |

や |

ま |

し |

に |

ま |

し |

て |

、 |

|

|

| 天のましひとらいやましにまして(人々は増えに増えて)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| と |

み |

も |

た |

す |

わ |

し |

す |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 富もたすわしすき(満ち足りた)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

れ |

こ |

こ |

に |

す |

め |

ら |

み |

こ |

と |

の |

|

|

|

|

|

|

|

| 彼、ここに、すめらみことの |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| た |

な |

か |

の |

お |

ほ |

み |

よ |

わ |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| たなか(?)の大御代は、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

め |

つ |

ち |

ひ |

つ |

き |

と |

と |

も |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

| 天地日月と共に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| と |

こ |

は |

に |

ま |

も |

り |

た |

ま |

へ |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

| とこは(常盤)に守り給えて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| さ |

き |

く |

に |

は |

ひ |

ろ |

く |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| さ(狭)き国は広く、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

し |

き |

く |

に |

は |

ひ |

ら |

け |

く |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| かしき(険しい)国は開けく、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 五 |

く |

さ |

の |

た |

な |

つ |

も |

の |

ゆ |

た |

か |

に |

、 |

|

|

|

|

|

| 五種(くさ)のたなつもの(穀物)豊かに |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| む |

く |

さ |

か |

に |

み |

の |

ら |

し |

め |

た |

ま |

へ |

と |

、 |

|

|

|

|

| むくさかにみのらし給えと(豊かに益々栄えよと)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

め |

な |

の |

つ |

き |

つ |

き |

に |

え |

た |

り |

て |

も |

、 |

|

|

|

|

| わめなの次々にえたりても(子孫の継々に至っても)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ね |

き |

ま |

を |

す |

こ |

と |

な |

せ |

よ |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| ねぎ申すこと為せよ(祈りせよ)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ほ |

む |

た |

の |

す |

め |

ら |

み |

こ |

と |

二 |

十 |

ま |

り |

七 |

と |

せ |

に |

、 |

| ほむた(誉田)のすめらみこと(天皇)二十まり七年に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

か |

こ |

う |

ら |

な |

か |

た |

つ |

の |

み |

こ |

と |

、 |

|

|

|

|

|

| 我が子、うらなかたつ(浦長多津)の命、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| や |

ま |

ひ |

に |

ふ |

し |

て |

や |

み |

こ |

や |

せ |

り |

。 |

|

|

|

|

|

| 病に伏して病みこやせり。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

れ |

、 |

お |

ほ |

か |

み |

の |

み |

ま |

え |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

| 彼、大神の御前に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ひ |

は |

ひ |

の |

く |

る |

る |

か |

き |

り |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 昼は日の暮るる限り(暮れるまで)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| よ |

は |

よ |

す |

か |

ら |

や |

ま |

ひ |

い |

や |

し |

た |

ま |

ひ |

|

|

|

|

| 夜は夜すがら(夜通し)、病癒し給い(病気を癒して下さい)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| な |

を |

し |

た |

ま |

ひ |

と |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 治し給いと(直してくださいと) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ね |

き |

ま |

を |

し |

し |

か |

は |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ねき申ししかば(お祈り申し上げたら)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 一 |

や |

ゆ |

め |

の |

こ |

と |

く |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 一夜の夢の如くして、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ふ |

み |

か |

き |

た |

り |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 文を書きたりき(書き上げた)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| さ |

え |

て |

み |

る |

に |

、 |

こ |

の |

ふ |

み |

な |

り |

き |

。 |

|

|

|

|

| 覚めて見ると、この文なりき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

れ |

、 |

お |

ほ |

み |

か |

み |

の |

み |

こ |

こ |

ろ |

も |

ち |

て |

、 |

|

|

| 彼、大御神の御心持ちて、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

か |

て |

に |

か |

か |

せ |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 我が手に書かせ、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| お |

し |

へ |

た |

ま |

へ |

し |

ふ |

み |

と |

こ |

そ |

、 |

|

|

|

|

|

|

| 教え給へし文とこそ(であると)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| よ |

ろ |

こ |

ほ |

ひ |

つ |

つ |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 悦びつつ、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ふ |

み |

の |

お |

し |

ひ |

の |

ま |

ま |

に |

、 |

せ |

し |

か |

は |

、 |

|

|

|

| 文の教えのままに、せしかば、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| く |

す |

し |

き |

か |

な |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 奇すしきかな(不思議にも)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| や |

ま |

へ |

ひ |

に |

ひ |

に |

い |

や |

た |

り |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

| 病いが日に日に癒(いや)されたりき(回復して行った)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

れ |

、 |

こ |

こ |

を |

も |

ち |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 彼、ここをもちて(これを持って)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| た |

み |

お |

も |

さ |

わ |

に |

す |

く |

へ |

し |

、 |

ふ |

み |

そ |

。 |

|

|

|

| 民をもさわに救えし(民をたくさん救った)、文ぞ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| を |

み |

の |

な |

ら |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| をみのなら(?)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| た |

み |

を |

さ |

わ |

に |

す |

く |

へ |

よ |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 民をさわに救えよ。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| こ |

の |

ふ |

み |

八 |

も |

を |

し |

る |

す |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

| この文、八方(よも)を記すに、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

め |

の |

ま |

な |

か |

は |

一 |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 天のまなか(ま中)は一に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| に |

し |

き |

た |

の |

あ |

わ |

へ |

を |

二 |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

| 西北のあわへを二に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| き |

た |

を |

三 |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 北を三に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ひ |

む |

か |

し |

き |

た |

の |

あ |

わ |

へ |

を |

四 |

に |

、 |

|

|

|

|

|

| 東北のあわへを四に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ひ |

む |

か |

し |

を |

五 |

に |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 東を五に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ひ |

む |

か |

し |

み |

な |

み |

あ |

わ |

へ |

を |

六 |

に |

、 |

|

|

|

|

|

| 東南のあわへを六に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| み |

な |

み |

を |

七 |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 南を七に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| に |

し |

み |

な |

み |

の |

あ |

わ |

へ |

を |

八 |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

| 西南のあわへを八に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| に |

し |

を |

九 |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 西を九に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| し |

る |

し |

を |

く |

も |

の |

そ |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 記しおくものぞ(ものである)。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

め |

の |

み |

な |

か |

ぬ |

し |

の |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 天の御中主の、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

み |

は |

一 |

を |

う |

し |

は |

き |

ま |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

| 神は一をうしはきまして(支配して)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

れ |

ま |

す |

ひ |

と |

こ |

ま |

と |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| あれますひとこまとに、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| な |

か |

は |

ら |

の |

み |

た |

ま |

を |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 中はらの御魂を |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

け |

た |

ま |

へ |

る |

か |

み |

な |

り |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 分け給える神なりき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| た |

か |

み |

む |

す |

ひ |

の |

か |

み |

は |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| たかみむすび(高皇霊)の神は、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 二 |

を |

う |

し |

は |

き |

ま |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 二をうしはきまして(支配して)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

れ |

ま |

す |

ひ |

と |

こ |

と |

に |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| う |

わ |

は |

ら |

の |

み |

た |

ま |

を |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 上はらの御魂を |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

け |

た |

ま |

へ |

る |

か |

み |

な |

り |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 分け給える神なりき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

し |

か |

ひ |

ひ |

こ |

ち |

の |

か |

み |

は |

|

|

|

|

|

|

|

|

| あしかひ彦ち(葦茅彦遅)の神は、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 三 |

を |

う |

し |

は |

き |

ま |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 三をうしはきまして(支配して)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

れ |

ま |

す |

ひ |

と |

こ |

と |

に |

そ |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 生れます(お生まれになる)人毎にぞ、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| は |

は |

ら |

の |

み |

た |

ま |

を |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ははらの御魂を |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

け |

た |

ま |

へ |

る |

か |

み |

な |

り |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 分け給へる神なりき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| た |

ま |

る |

む |

す |

ひ |

の |

か |

み |

は |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| たまるむすび(玉留産霊)の神は、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 四 |

を |

う |

し |

は |

き |

ま |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 四をうしはきまして(支配して)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

れ |

ま |

す |

ひ |

と |

こ |

と |

に |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

め |

の |

み |

な |

か |

ぬ |

し |

の |

か |

み |

と |

と |

も |

に |

、 |

|

|

|

| 天の御中主の神と共に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| な |

か |

は |

ら |

の |

み |

た |

ま |

を |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| なかはらの御魂を |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

け |

た |

ま |

へ |

る |

か |

み |

な |

り |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 分け給える神なりき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| い |

く |

む |

す |

ひ |

の |

か |

み |

わ |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| いくむすび(生産霊)の神は、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 五 |

を |

う |

し |

は |

き |

ま |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 五をうしはきまして(支配して)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

れ |

ま |

す |

ひ |

と |

こ |

と |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| き |

も |

の |

み |

た |

ま |

を |

わ |

け |

た |

ま |

へ |

る |

か |

み |

な |

り |

き |

。 |

| きもの御魂を分け給える神なりき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| た |

る |

む |

す |

ひ |

の |

か |

み |

わ |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 足産霊(たるむすび)の神は、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 六 |

を |

う |

し |

は |

き |

ま |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 六をうしはきまして(支配しまして)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

れ |

ま |

す |

ひ |

と |

こ |

と |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| い |

く |

む |

す |

ひ |

の |

か |

み |

と |

と |

も |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

| 生産霊(いくむすび)の神と共に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| き |

も |

の |

み |

た |

ま |

を |

わ |

け |

た |

ま |

へ |

る |

か |

み |

な |

り |

き |

。 |

| きもの御魂を分け給える神なりき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

か |

ひ |

る |

め |

の |

か |

み |

は |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わかひるめ(稚日霊)の神は、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 七 |

を |

う |

し |

は |

き |

ま |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 七をうしはきまして(支配して)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

れ |

ま |

す |

ひ |

と |

こ |

と |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| お |

も |

ひ |

は |

か |

り |

の |

み |

た |

ま |

を |

わ |

け |

た |

ま |

へ |

る |

|

|

| 思いはかりの御魂を分け給える |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

み |

な |

り |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 神なりき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

み |

む |

す |

ひ |

の |

か |

み |

は |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| かみむすび(神産霊)の神は、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 八 |

を |

う |

し |

は |

き |

ま |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 八をうしはきまして(支配して)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

れ |

ま |

す |

ひ |

と |

こ |

と |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

め |

の |

み |

な |

か |

ぬ |

し |

の |

か |

み |

と |

と |

も |

に |

、 |

|

|

|

| 天の御神主の神と共に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| な |

か |

は |

ら |

の |

み |

た |

ま |

を |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 中はらの御魂を |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

け |

た |

ま |

へ |

る |

か |

み |

な |

り |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 分け給える神なりき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

か |

む |

す |

ひ |

の |

か |

み |

は |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わかむすび(稚産霊)の神は、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 九 |

を |

う |

は |

き |

ま |

し |

て |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 九ををうしはきまして(支配して)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| あ |

れ |

ま |

す |

ひ |

と |

こ |

と |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 生れます(お生まれになる)人毎に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| た |

か |

む |

す |

ひ |

の |

か |

み |

と |

と |

も |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

| 高産霊の神と共に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| う |

わ |

は |

ら |

の |

み |

た |

ま |

を |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| うわはらの御魂を |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| わ |

け |

た |

ま |

へ |

る |

か |

み |

な |

り |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 分け給える神なりき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| か |

れ |

、 |

こ |

の |

九 |

の |

は |

し |

ら |

の |

か |

み |

た |

ち |

、 |

|

|

|

| 彼、この九の柱の神等(たち) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| と |

し |

こ |

と |

、 |

つ |

き |

こ |

と |

に |

、 |

み |

め |

く |

り |

ま |

し |

て |

、 |

| 年毎、月毎に、御めぐりまして、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ひ |

と |

と |

も |

に |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 日と共に、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| よ |

こ |

と |

さ |

わ |

に |

た |

ま |

へ |

る |

も |

の |

な |

り |

き |

。 |

|

|

|

| 夜ごとさわに給えるものなりき。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| し |

か |

あ |

れ |

と |

、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| しかあれど(そうではあるが)、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| そ |

の |

み |

め |

く |

り |

を |

あ |

や |

ま |

ち |

お |

か |

す |

と |

き |

は |

、 |

|

| その御廻りを過ち冒す時は、 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| ま |

か |

こ |

と |

あ |

る |

も |

の |

な |

り |

き |

。 |

|

|

|

|

|

|

|

| 禍事(まがごと)あるものなりき。 |

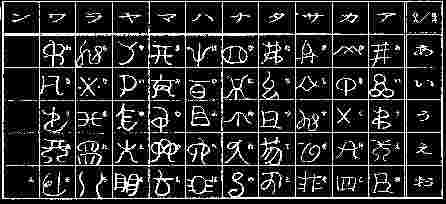

。さ(サ)のカタカナは出雲文字の

。さ(サ)のカタカナは出雲文字の 、カタカムナ文字の

、カタカムナ文字の 。の(ノ)のひらがなは出雲文字の

。の(ノ)のひらがなは出雲文字の 。へ(へ)は出雲文字の

。へ(へ)は出雲文字の 。ほ(ホ)のカタカナはカタカムナ文字の

。ほ(ホ)のカタカナはカタカムナ文字の 。わ(ワ)のひらがなは出雲文字の

。わ(ワ)のひらがなは出雲文字の![]()

![]() (私論.私見)

(私論.私見)